第一章 操作系统引论

1.1 操作系统的目标和作用

1.2 操作系统的发展过程

1.3 操作系统的基本特性

1.4 操作系统的主要功能

1.5 OS结构设计

1.1 操作系统的目标和作用

1. OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口

OS作为用户与计算机硬件系统之间接口的含义是:OS处于用户与计算机硬件系统之间,用户通过OS来使用计算机系统。或者说,用户在OS帮助下能够方便、快捷、可靠地操纵计算机硬件和运行自己的程序

操作系统的目标

1. 方便性

2. 有效性

3. 可扩充性

4. 开放性

2. OS作为计算机系统资源的管理者

在一个计算机系统中,通常都含有多种硬件和软件资源。归纳起来可将这些资源分为四类:处理机、存储器、I/O设备以及文件(数据和程序)。相应地,OS的主要功能也正是对这四类资源进行有效的管理。处理机管理是用于分配和控制处理机;存储器管理主要负责内存的分配与回收;I/O设备管理是负责I/O设备的分配(回收)与操纵;文件管理是用于实现对文件的存取、共享和保护。可见,OS的确是计算机系统资源的管理者。

3. OS实现了对计算机资源的抽象

对于一台完全无软件的计算机系统(即裸机),由于它向用户提供的仅是硬件接口(物理接口),因此,用户必须对物理接口的实现细节有充分的了解,这就致使该物理机器难于广泛使用。为了方便用户使用I/O设备,人们在裸机上覆盖上一层I/O设备管理软件,如图1-2所示,由它来实现对I/O设备操作的细节,并向上将I/O设备抽象为一组数据结构以及一组I/O操作命令,如read和write命令,这样用户即可利用这些数据结构及操作命令来进行数据输入或输出,而无需关心I/O是如何具体实现的。

1.2 操作系统的发展过程

单道批处理系统

1. 单道批处理系统(Simple Batch Processing System)的处理过程

为实现对作业的连续处理,需要先把一批作业以脱机方式输入到磁带上,并在系统中配上监督程序(Monitor),在它的控制下,使这批作业能一个接一个地连续处理。

单道批处理系统的缺点

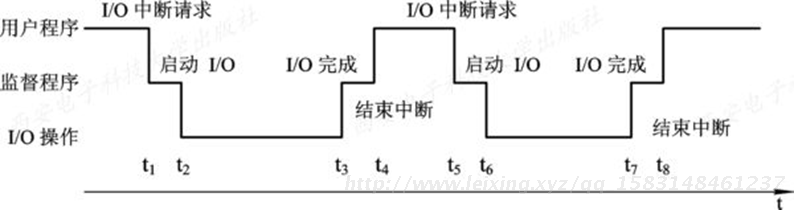

单道批处理系统最主要的缺点是,系统中的资源得不到充分的利用。这是因为在内存中仅有一道程序,每逢该程序在运行中发出I/O请求后,CPU便处于等待状态,必须在其I/O完成后才继续运行。又因I/O设备的低速性,更使CPU的利用率显著降低。下图示出了单道程序的运行情况,从图可以看出:在t2~t3、t6~t7时间间隔内CPU空闲。

多道批处理系统(Multiprogrammed Batch Processing System)

1. 多道程序设计的基本概念

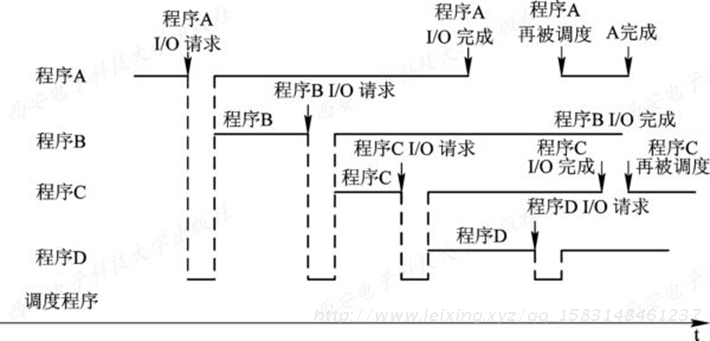

为了进一步提高资源的利用率和系统吞吐量,在20世纪60年代中期引入了多道程序设计技术,由此形成了多道批处理系统。下图示出了四道程序时的运行情况。

2. 多道批处理系统的优缺点

多道批处理系统的优缺点如下:

(1) 资源利用率高。引入多道批处理能使多道程序交替运行,以保持CPU处于忙碌状态;在内存中装入多道程序可提高内存的利用率;此外还可以提高I/O设备的利用率。

(2) 系统吞吐量大。能提高系统吞吐量的主要原因可归结为:

① CPU和其它资源保持“忙碌”状态;② 仅当作业完成时或运行不下去时才进行切换,系统开销小。

(3) 平均周转时间长。由于作业要排队依次进行处理,因而作业的周转时间较长,通常需几个小时,甚至几天。

(4) 无交互能力。用户一旦把作业提交给系统后,直至作业完成,用户都不能与自己的作业进行交互,修改和调试程序极不方便。

3. 多道批处理系统需要解决的问题

多道批处理系统是一种十分有效,但又非常复杂的系统,为使系统中的多道程序间能协调地运行,系统必须解决下述一系列问题:

(1) 处理机争用问题。既要能满足各道程序运行的需要,又要能提高处理机的利用率。

(2) 内存分配和保护问题。系统应能为每道程序分配必要的内存空间,使它们“各得其所”,且不会因某道程序出现异常情况而破坏其它程序。

(3) I/O设备分配问题。系统应采取适当的策略来分配系统中的I/O设备,以达到既能方便用户对设备的使用,又能提高设备利用率的目的。

(4) 文件的组织和管理问题。系统应能有效地组织存放在系统中的大量的程序和数据,使它们既便于用户使用,又能保证数据的安全性。

(5) 作业管理问题。系统中存在着各种作业(应用程序),系统应能对系统中所有的作业进行合理的组织,以满足这些作业用户的不同要求。

(6) 用户与系统的接口问题。为使用户能方便的使用操作系统,OS还应提供用户与OS之间的接口。

分时系统(Time Sharing System)

1. 分时系统的引入

如果说推动多道批处理系统形成和发展的主要动力是提高资源利用率和系统吞吐量,那么,推动分时系统形成和发展的主要动力,则是为了满足用户对人—机交互的需求,由此形成了一种新型OS。用户的需求具体表现在以下几个方面:

(1) 人—机交互。

(2) 共享主机。

2. 分时系统实现中的关键问题

在多道批处理系统中,用户无法与自己的作业进行交互的主要原因是:作业都先驻留在外存上,即使以后被调入内存,也要经过较长时间的等待后方能运行,用户无法与自己的作业进行交互。

1) 及时接收 2) 及时处理

3. 分时系统的特征

分时系统与多道批处理系统相比,具有非常明显的不同特性,可以归纳成以下四个方面:

(1) 多路性。

(2) 独立性。

(3) 及时性。

(4) 交互性。

实时系统(Real Time System)

1. 实时系统的类型

随着计算机应用的普及,实时系统的类型也相应增多,下面列出当前常见的几种:

(1) 工业(武器)控制系统。

(2) 信息查询系统。

(3) 多媒体系统。

(4) 嵌入式系统。

2. 实时任务的类型

(1) 周期性实时任务和非周期性实时任务。

(2) 硬实时任务和软实时任务。

3. 实时系统与分时系统特征的比较

(1) 多路性。

(2) 独立性。

(3) 及时性。

(4) 交互性。

(5) 可靠性。

1.3操作系统的基本特性

前面所介绍的多道批处理系统、分时系统和实时系统这三种基本操作系统都具有各自不同的特征,如批处理系统有着高的资源利用率和系统吞吐量;分时系统能获得及时响应;实时系统具有实时特征。除此之外,它们还共同具有并发、共享、虚拟和异步四个基本特征。

并发(Concurrence)

正是系统中的程序能并发执行这一特征,才使得OS能有效地提高系统中的资源利用率,增加系统的吞吐量。

1. 并行与并发

并行性和并发性是既相似又有区别的两个概念。

并行性是指两个或多个事件在同一时刻发生。

而并发性是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。

2. 引入进程

在一个未引入进程的系统中,在属于同一个应用程序的计算程序和I/O程序之间只能是顺序执行,即只有在计算程序执行告一段落后,才允许I/O程序执行;反之,在程序执行I/O操作时,计算程序也不能执行。

但在为计算程序和I/O程序分别建立一个进程(Process)后,这两个进程便可并发执行。若对内存中的多个程序都分别建立一个进程,它们就可以并发执行,这样便能极大地提高系统资源的利用率,增加系统的吞吐量。

共享(Sharing)

一般情况下的共享与操作系统环境下的共享其含义并不完全相同。

1. 互斥共享方式

系统中的某些资源,如打印机、磁带机等,虽然可以提供给多个进程(线程)使用,但应规定在一段时间内,只允许一个进程访问该资源。为此,在系统中应建立一种机制,以保证多个进程对这类资源的互斥访问。

2. 同时访问方式

系统中还有另一类资源,允许在一段时间内由多个进程“同时”对它们进行访问。这里所谓的“同时”,在单处理机环境下是宏观意义上的,而在微观上,这些进程对该资源的访问是交替进行的。典型的可供多个进程“同时”访问的资源是磁盘设备。一些用重入码编写的文件也可以被“同时”共享,即允许若干个用户同时访问该文件。

虚拟(Virtual)

1. 时分复用技术

(1) 虚拟处理机技术。

(2) 虚拟设备技术

2. 空分复用技术

20世纪初,电信业中就已使用频分复用技术来提高信道的利用率。它是指将一个频率范围比较宽的信道划分成多个频率范围较窄的信道(称为频带),其中的任何一个频带都仅供一对用户通话。早期的频分复用技术只能将一条物理信道划分为几条到几十条话路,后来又很快发展到成千上万条话路,每条话路供一对用户通话。再后来在计算机中也把空分复用技术用于对存储空间的管理,用以提高存储空间的利用率。

异步(Asynchronism)

在多道程序环境下,系统允许多个进程并发执行。在单处理机环境下,由于系统中只有一台处理机,因而每次只允许一个进程执行,其余进程只能等待。当正在执行的进程提出某种资源要求时,如打印请求,而此时打印机正在为其它进程打印,由于打印机属于临界资源,因此正在执行的进程必须等待,并释放出处理机,直到打印机空闲,并再次获得处理机时,该进程方能继续执行。可见,由于资源等因素的限制,使进程的执行通常都不可能“一气呵成”,而是以“停停走走”的方式运行。

1.4操作系统的主要功能

引入OS的主要目的是,为多道程序的运行提供良好的运行环境,以保证多道程序能有条不紊地、高效地运行,并能最大程度地提高系统中各种资源的利用率,方便用户的使用。为此,在传统的OS中应具有处理机管理、存储器管理、设备管理和文件管理等基本功能。此外,为了方便用户使用OS,还需向用户提供方便的用户接口。

处理机管理功能

1. 进程控制

2. 进程同步

3. 进程通信

4. 调度

(1) 作业调度。

(2) 进程调度。

存储器管理功能

1. 内存分配

内存分配的主要任务是:

(1) 为每道程序分配内存空间,使它们“各得其所”。

(2) 提高存储器的利用率,尽量减少不可用的内存空间(碎片)。

(3) 允许正在运行的程序申请附加的内存空间,以适应程序和数据动态增长的需要。

OS在实现内存分配时,可采取静态和动态两种方式:

(1) 静态分配方式。每个作业的内存空间是在作业装入时确定的,在作业装入后的整个运行期间不允许该作业再申请新的内存空间,也不允许作业在内存中“移动”。

(2) 动态分配方式。每个作业所要求的基本内存空间虽然也是在装入时确定的,但允许作业在运行过程中继续申请新的附加内存空间,以适应程序和数据的动态增长,也允许作业在内存中“移动”。

2. 内存保护

内存保护的主要任务是:

① 确保每道用户程序都仅在自己的内存空间内运行,彼此互不干扰。

② 绝不允许用户程序访问操作系统的程序和数据,也不允许用户程序转移到非共享的其它用户程序中去执行。

3. 地址映射

在多道程序环境下,由于每道程序经编译和链接后所形成的可装入程序其地址都是从0开始的,但不可能将它们从“0”地址(物理)开始装入内存,致使(各程序段的)地址空间内的逻辑地址与其在内存空间中的物理地址并不相一致。为保证程序能正确运行,存储器管理必须提供地址映射功能,即能够将地址空间中的逻辑地址转换为内存空间中与之对应的物理地址。该功能应在硬件的支持下完成。

4. 内存扩充

内存扩充并非是从物理上去扩大内存的容量,而是借助于虚拟存储技术,从逻辑上扩充内存容量,使用户所感觉到的内存容量比实际内存容量大得多,以便让更多的用户程序能并发运行。这样既满足了用户的需要,又改善了系统的性能。为了能在逻辑上扩充内存,系统必须设置内存扩充机制(包含少量的硬件),用于实现下述各功能:

(1) 请求调入功能。

(2) 置换功能。